Vous souhaitez effectuer des travaux sur le domaine public routier

Tous les travaux situés sur domaine public routier* ou en limite de celui-ci doivent faire l'objet d'une autorisation de voirie qui précise au demandeur les prescriptions techniques de réalisation.

Procédure

La demande doit être faite à la mairie de la commune concernée par les travaux et doit indiquer :

- leur nature ;

- leur localisation ;

- la date de démarrage ;

- la durée des travaux prévisible.

*Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens affectés aux besoins de la circulation routière : chaussée, accotements, fossés, talus et équipements divers.

Règlementation

Lors de la réalisation de travaux par des particuliers sur le domaine public routier, la réglementation en vigueur s'impose.

-

Pour être autorisé, un accès ne doit pas présenter de risque pour la sécurité des usagers de la route et des personnes utilisant cet accès au regard de l'affectation des parcelles desservies.

Cette sécurité est appréciée compte tenu de sa position, de la configuration des lieux (présence de virage, de dos d'âne) et de la nature et de l'intensité du trafic de la route départementale concernée.

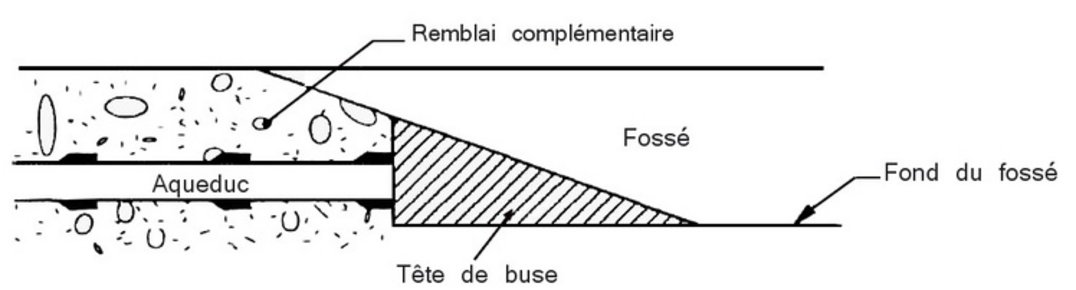

Le regroupement des accès ou leur positionnement sur les voies de desserte locale existantes seront systématiquement privilégiés. L'autorisation de création d'aqueducs sur fossés précise au demandeur le mode de construction et les dimensions à donner aux ouvrages : diamètre 300mm minimum, tuyaux béton 135A ou PVC série1.

En particulier, les extrémités comporteront des têtes de buses normalisées de sécurité.

Lorsque l'ouvrage a une longueur supérieure à 15m, il sera demandé un ou plusieurs regards de visite et nettoyage, et tout dispositif nécessaire à la collecte des eaux de ruissellement de la chaussée. L’aménagement, l'entretien et la réfection ultérieure de ces ouvrages sont à la charge du propriétaire de l'accès. Celui-ci doit s'assurer du bon état de son ouvrage et qu'il n'entrave pas le bon écoulement des eaux du fossé.

Les accès

L’image présente un schéma technique en coupe latérale montrant la structure d’un fossé traversé par un aqueduc. En haut du dessin, une ligne horizontale représente le niveau du sol. Sous cette ligne, on observe un aqueduc, représenté par un tuyau horizontal, qui traverse la coupe de gauche à droite. Il est entouré de sol illustré avec une texture rocheuse, correspondant à un remblai.

À la sortie de l’aqueduc, du côté droit, une partie en forme de triangle remplie de hachures est désignée par l’étiquette « Tête de buse ». Juste au-dessus, une pente de sol est identifiée comme le « Remblai complémentaire ». Cette pente descend vers une cavité ouverte, appelée « Fossé ». Enfin, le point le plus bas de cette cavité est marqué par une ligne fine, accompagnée de l’étiquette « Fond du fossé ». -

Les eaux pluviales

Les propriétés riveraines situées en contrebas du domaine public sont tenues de recevoir les eaux de ruissellement qui en sont issues, sans entraver leur libre écoulement. De même, les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines et s'écoulant de manière naturelle peuvent être rejetées sur le domaine public. En revanche, il appartient aux riverains d'assurer sur leurs propriétés l'infiltration des eaux découlant de ses constructions et aménagements à l'exception de celles issues de l'égout des toits établis à l'alignement. Toute modification du régime d'évacuation des eaux pluviales sur domaine public est soumise à autorisation. La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact sur les fonds inférieurs.

Les eaux insalubres

Tout rejet d'eaux insalubres est interdit sur le domaine public. Toutefois, le rejet vers les fossés après traitement peut être autorisé à titre exceptionnel en cas d'impossibilité technique d'infiltration sur la parcelle et d'inexistence d'un autre exutoire. La demande doit être accompagnée d'un avis technique délivré par l'autorité compétente en matière d'assainissement non collectif de la commune.

-

La réalisation de clôture ou tout ouvrage en limite du domaine public est subordonné à la détermination de l'alignement*. Le dispositif de clôture doit être établi suivant cet alignement* sous réserve de servitude de visibilité. Toutefois, les clôtures électriques ou ronces artificielles doivent être placées à 50cm au moins en retrait de cet alignement.

L'alignement est la limite entre le domaine public et les propriétés riveraines. Il est déterminé par les services techniques territoriaux du Département.

Les clôtures

L’image montre trois schémas techniques comparant différents profils de terrains en lien avec l’implantation d’une clôture, avec pour objectif de prévenir les désordres lors ou après les travaux. Chaque schéma présente une coupe latérale du terrain et la position d’une clôture par rapport à l’alignement.

Le premier schéma, intitulé « Profil déblais ou avec fossé », montre une clôture implantée en retrait par rapport à l’alignement. On y voit un terrain en creux, avec un fossé, et la clôture est placée à 0,50 mètre en arrière de l’alignement. Une flèche verticale marque l’alignement, suivi d’un espace horizontal avant le poteau de la clôture.

Le second schéma, intitulé « Profil remblai », illustre un terrain en pente descendante depuis la route vers le bas-côté. Ici aussi, la clôture est implantée à 0,50 mètre en retrait de l’alignement, lequel est mentionné comme « fixé par arrêté ». Le texte en dessous précise que ces « reculs techniques » sont nécessaires pour éviter des désordres en cours de travaux ou ultérieurs.

Le troisième schéma, intitulé « Profil busé », montre un terrain plat avec un fossé busé (représenté par un cercle plein sous la surface du sol, symbolisant une canalisation). Dans ce cas, la clôture est également implantée en retrait de l’alignement, qui est indiqué par une flèche verticale descendant vers la base du poteau.

Chacun des trois profils met en évidence l’importance d’un recul standardisé de 0,50 mètre entre la clôture et l’alignement pour des raisons techniques et de stabilité. -

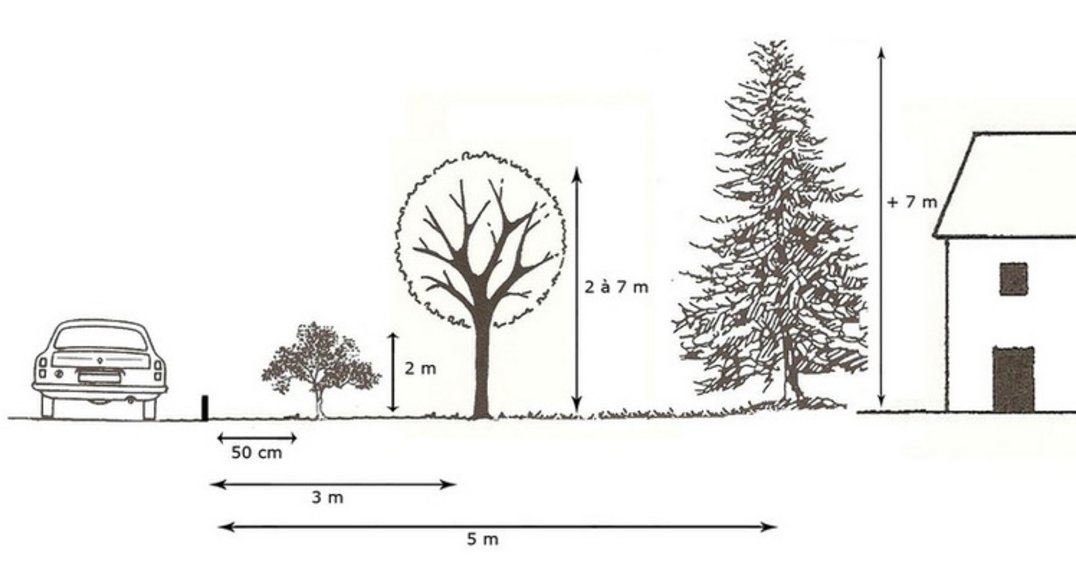

Les plantations d'arbres et de haies sur les propriétés riveraines doivent respecter des distances minimales par rapport à l'alignement :

0.50m pour les plantations qui à maturité ne dépassent pas 2m de haut ;

3m pour les plantations qui à maturité ont une hauteur comprise entre 2 et 7m ;

5m au-delà de 7m de hauteur.

À l'approche des carrefours, des passages à niveau et à l'intérieur des virages, il peut être demandé pour raison de sécurité routière de limiter à 1m la hauteur des haies vives et d'élagage sur une hauteur de 3m des arbres de haut jet. Les arbres, branches et racines qui empiètent sur le domaine public seront coupés à l'aplomb par les propriétaires riverains. Le développement des haies vives sera conduit de façon à ne pas faire saille sur le domaine public.

Toute disposition sera prise par les propriétaires pour que les arbres et branches situés à proximité d'ouvrages aériens de distribution électrique ou de télécommunications n'occasionnent pas de dommages par leur mouvement ou leur chute.

Les sujets morts ou dangereux doivent être abattus par le propriétaire. Les propriétaires sont responsables de toutes les plantations qui poussent de manière naturelle sur leur propriété.

En cas d’urgence et de mise en danger d’autrui, et après mise en demeure restée sans suite, les services du Département pourront procéder d'office à l’élagage ou à l’abattage des plantations concernées (article 19 du règlement de voirie départemental).

L'installation de dépôt de bois est interdite sur le domaine public et doit respecter sur le domaine privé une distance minimale du bord de chaussée allant de 2m sur le réseau secondaire à 4m sur le réseau principal. La hauteur maximale autorisée est égale à la distance du bord de chaussée au dépôt

Les plantations

L’image représente une coupe horizontale illustrant les distances réglementaires à respecter pour les plantations d’arbres ou d’arbustes par rapport à une limite de propriété et à une habitation. Elle montre, de gauche à droite, une voiture garée à proximité d’une bordure, une haie basse ou un petit arbuste, un arbre de taille moyenne, un grand conifère, puis une maison.

À partir de la limite séparative représentée par un petit piquet noir, un premier arbuste d’environ deux mètres de hauteur est planté à une distance de 50 centimètres. Ensuite, un arbre mesurant entre deux et sept mètres de hauteur est positionné à trois mètres de la limite. Plus loin encore, un grand arbre de plus de sept mètres de hauteur est situé à une distance de cinq mètres de cette même limite. La maison est représentée à droite, avec une indication que sa hauteur dépasse sept mètres.

Cette illustration met en évidence les espacements à respecter selon la hauteur de la végétation afin de prévenir les conflits de voisinage ou les problèmes d’ombre et de racines.

Vous avez une question ?

Si vous avez une question, contactez le service technique de la Maison du Département dont vous dépendez.